Foto: Fernanda Pompeu

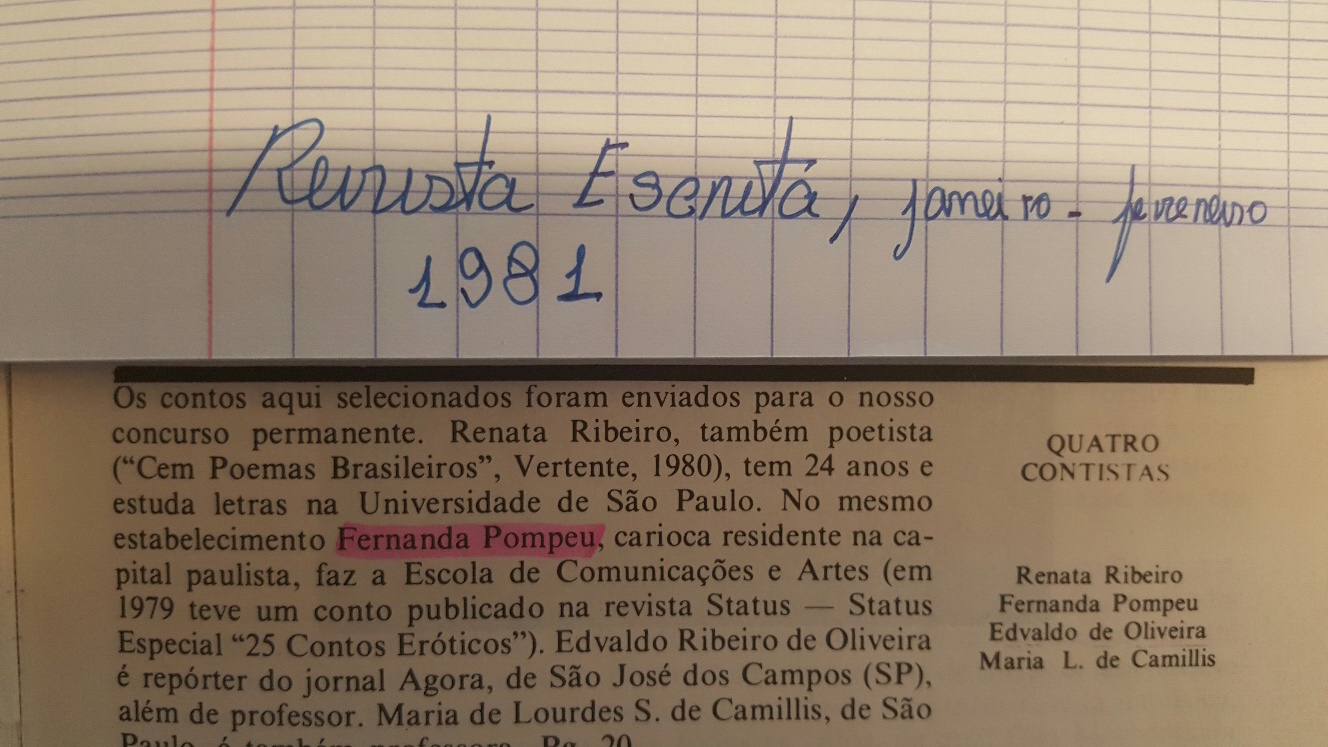

Foto: Fernanda Pompeu Um dos fascínios de postar na internet é a possibilidade de nos revisitar. Explico, o texto abaixo foi escrito em 1980 para um concurso de literatura da revista Escrita, editada por Wladyr Nader. Eu tinha exatos 25 anos. Foi publicado em janeiro de 1981. Depois desmaiou na gaveta por quase 4 décadas. Agora ao postá-lo, mesmo com o tom radical de uma aspirante à escritora que achava o maior barato não paragrafar e pouco pontuar, o texto ganha a chance de um segundo nascimento.

Escrever, papel, caneta, lápis. Ou na minha Remington. Despejo uma Rodovia Presidente Dutra aqui, um teco de infância ali e tento fazer as pessoas (os supostos leitores) embarcarem na minha viagem. A literatura morreu com Jorge Luis Borges, quanto a isso não adianta chorar. Saca, meu, a literatura inglesa do século 19? Pedaços de adolescência, mas inevitavelmente a gente cresce e, quando se propõe a escrever, descobre que já se escreveu tanto ou quase tudo. Aí você se pergunta da real necessidade de estar escrevendo. E esse impulso louco de mexer assim assim com as palavras onde eu enfio? Como carne seca ao sol, talvez a transa esteja em dessignificar as palavras. Levá-las ao grau zero da crueza. E dizer uma enxurrada de coisas sem dizer nada precisamente. Melhor ainda, inaugurar a cruzada pelo pleno direito à ambiguidade. Escrever de certa forma não é só escrever, é também assistir à rebelião dos oceanos (sic). E agora vou me soltar e escrever automaticamente: cigarro esse cara entrou aqui e não gosto muito dele São Paulo está vazia eu lamento sinceramente está onde estou. Escravos da lógica, eu vos desprezo como a um mosquito. Neocide em vocês. Paris só existe para quem esteve lá, penso em pregar coisas escritas em todos os postes dessa cidade e assim ir furando a esclerose dos editores desse país, ao mesmo tempo que vou apontando em propostas concretas de como separar a ervilha do arroz. Delírio? Felizmente não conseguiram enquadrar a literatura na ciência. A própria literatura, o que é? Palavras em aventura, para os becos de todos os inconscientes, tudo menos a morte. Estou escrevendo um tijolão e é isso aí. Sem parágrafos. O leitor que divida como achar conveniente, ou não divida. Então esse cara é dos meus: por todas as confusões, com eficaz arma rumo à clareza de todas as coisas. Produzir pensando e repensando e pensando e repensando. Por que qual a serventia de escrever coisas vivas, se serão mortas na forma de edição, no caráter da edição? O fato é que não dá mais nem para ser maldito, modernista, moderno, novo, ou coisa que o valha. É preciso expulsar toda cultura de dentro de nós. E recomeçar em todas as manhãs. Eis que escrevo conto, sem contar coisas, porque coisas eu já conto demais para os meus amigos. Basta desses escaninhos de crítica/conto/poesia. Fazendo poesia por tudo. Juntar marxismo com anarquismo com cama com cachoeiras com culinária com a cabeça de cada um. Despertando as coisas, olhando as margaridas e o último filme do Antonioni, passando as mãos em todas as bundas dessa metrópole. E se tomar sorvete de chocolate se provar mais gostoso que escrever, então a transa é tomar sorvete de chocolate e não escrever. Toda circunferência contém todos os quadrados. A postura é a descrença, duvidar de todas as palavras impressas até hoje. Flaubert demorou muitos anos escrevendo Madame Bovary, Flaubert é assunto de Suplemento Cultural, Flaubert é um mestre da literatura, mas agora a literatura está morta, e eu estou viva, querendo escrever coisas e mais coisas. São cores em platina, bandeirantes que percorrem em círculo a hipocrisia dessa larga avenida, lá naquele quarto desse quinto andar, a velha senhora sorri, não sem escárnio. Mas acontece que estou viva nesse verão de 1980, e tenho sugestões de como saltar daqui para muito longe. Minha Remington é portátil e de aço, preciso limpar os tipos, trocar a lâmpada deste quarto, e sair lá fora para conversar com o Max. O Max, o único poeta que eu conheço que não dá a mínima para ser publicado. Enquanto vou à farmácia, na outra esquina, eu posso pensar vários argumentos para esse conto, cinco até nove personagens interessantes, criando relações intimistas/sociais/sensuais/barrocas. É tão fácil. Ocorre que não quero nada disso, a essas questões eu respondo não interessa. Velhas canções em pianos eletrônicos, o homem dentro da oficina tem poucos raros amigos o homem dentro da oficina. Quero um bolo de morango numa mesa gigantesca, não compreendo quase nada do que a maioria das pessoas dizem e esse fato não me perturba. De resto nada tenho contra desodorantes, só acho estranho usar folhas de papel impresso para fins de higiene corporal, ou então, me recuso a crer que a semelhança entre o homem e a hiena seja proposital. Ou ainda, antes a rebeldia desenfreada do que esse assentimento respeitoso ao cadáver no meio da sala. E todos se juntam a metralhar respostas, sem prestar muita atenção à própria pergunta, e assim vamos passando do outono à primavera, do inverno ao verão, numa velocidade estonteante, e a acumulação de dúvidas levando ao envelhecimento precoce, e a fatal perda do tesão. Afunda o barco meio colorido/cinza, eu nado e já vislumbro a margem logo aqui.

[…] um tempo, postei um texto redigido em 1981. Foi emocionante ler-me com aos 25 anos. Vi uma escrita com vísceras e sem […]