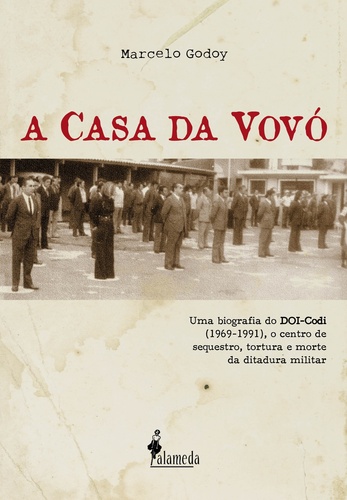

A Casa da Vovó, do jornalista Marcelo Godoy, é leitura indispensável – e dolorosa – para quem quer entender como funcionou a repressão política durante a ditadura

Prepare seu estômago para ler o livro A casa da vovó, do jornalista e pesquisador Marcelo Godoy. Não é leitura para corações doces. Pois a narrativa vai de pauleira em pauleira nas suas mais de 600 páginas. A biografia do Doi-Codi paulista, sendo Doi, Destacamento de Operações de Informações, e Codi, Centro de Operações de Defesa Interna, traz o estranhamento de contar os horrores de sequestros, torturas, mortes, desaparecimentos do ponto de vista de quem investigou, sequestrou, torturou, matou. Com exceções, aqueles que aceitaram falar com o autor, a maioria em entrevistas gravadas, não se arrependem de nada. Ao contrário, lamentam que a “casa da vovó” – nome dado por eles ao sombrio Doi-Codi – tenha terminado. Alguns até confessam: “Eu era feliz e sabia”.

“Casa da vovó” porque lá se fazia o que desse na telha para atingir o objetivo de ceifar subversivos. Da criação, com o nome de Operação Bandeirante (Oban), em 1969, até o encerramento em 1991, sangue, gritos, informações e contrainformações rolaram pelos pisos e paredes da casa no bairro do Paraíso, em São Paulo. A ideia de um centro de repressão livre de dar satisfações à sociedade surgiu na longa calda do Ato Institucional nº 5 (AI-5), a mais autoritária das peças legais da ditadura militar instaurada em 1964. Multidisciplinar, multiforça, o Doi-Codi tinha gente do Exército, da Polícia Militar e da Polícia Civil. O pessoal do Exército desenhava estratégias; a PM emprestava o know-how para operações de invasão de aparelhos e prisões nas ruas; a Polícia Civil se empenhava nas investigações. Mas, na prática, a coisa andou junta e misturada. Todos podiam se voluntariar para isso ou aquilo. Inclusive para torturar. Eram colegas irmanados pela sede de exterminar os inimigos. Expurgar aqueles que ameaçavam transformar o Brasil verde-amarelo em pátria vermelha, segundo os homens do Doi, financiada por Moscou e treinada por Cuba.

O livro de Godoy traz informações pouco conhecidas e algumas inéditas. Assim, ficamos sabendo que o Doi-Codi teve mulheres entre seus atores. É fato que nenhuma delas participou das sessões de tortura. Mas ajudaram a escrever essa história, trabalhando nos bastidores, ou mesmo participando de operações de rua. Elas comungavam com o desejo, tornado obsessão, de matar terroristas. Para o pessoal da “casa da vovó”, aqueles que optaram pela luta armada contra o regime militar eram terroristas. Mas não só esses. Imprimir e distribuir jornais e panfletos clandestinos, trabalhar com a conscientização das massas, também se configuravam como atos de terrorismo.

O pessoal do Doi-Codi era demente na fúria, mas não havia loucura na justificação de seus atos. Acreditavam que o Brasil estava em guerra. Comunistas de um lado, defensores do regime militar do outro. Para eles, a própria ditadura existia para garantir a ordem e expurgar a ameaça vermelha. Eles se arvoravam soldados do País. Com dinheiro público e contribuições financeiras de grandes empresas, entre as quais, Volkswagen, General Motors, Ford, Supergel, Ultragaz, se tornaram responsáveis por identificar, neutralizar, eliminar os inimigos. Na fase mais cruenta, comandados por Carlos Alberto Brilhante Ustra e inspirados por outros mentores, os homens da “casa da vovó” se dedicaram a quebrar os vários grupos da luta armada. Moeram primeiro as direções, depois a base das organizações.

O Doi-Codi de São Paulo não foi o único centro de sequestro, tortura e morte do País. Houve vários outros. Mas o Doi paulista ganhou fama pelo número de prisões, mortes e desaparecimentos. Esses centros também eram chamados, principalmente pela esquerda, de porões da ditadura, expressão da linha dura do regime. Mas seus agentes não faziam nada que os mandatários da nação, notadamente Emílio Garrastazu Médici e Ernesto Geisel, não tivessem conhecimento. Eles não apenas sabiam de tudo o que ocorria, como concordavam plenamente com a política de extermínio dos opositores armados. A “casa da vovó” seguia ordens superiores com muito prazer, obrigada. O pessoal tinha carta branca para obter e confirmar informações sob tortura, encenar mortes e, mais tarde, fazer os desaparecimentos.

Matar inimigos não dava dor de cabeça. A maior parte da grande mídia ajudava publicando versões oficiais de mortos em tiroteios, atropelamentos, justiçamentos, suicídios. A censura vigilante se encarregava de manter o grosso da população longe da verdade dos fatos. A chamada opinião pública – leia-se a classe média – não era ouvida e também não falava. Cenário perfeito para o abuso máximo de poder. Em nenhum momento de sua existência, o Doi-Codi foi ameaçado. Mesmo no seu final, ele saiu de cena à francesa. Só isso já torna o livro de Godoy um documento imprescindível para conhecermos como o “outro lado do balcão” pensava e atuava.

Os agentes da repressão faziam o serviço sujo e eram condecorados por isso. Vários integrantes do Doi receberam da mãos de generais – no próprio pátio da “casa da vovó” – medalhas. Ironicamente chamadas de “Medalha do Pacificador” e “Medalha do Pacificador com Palma”. Se fosse cinema, os policiais do destacamento ganhariam a alcunha de “os intocáveis”. Mesmo com o passar dos anos, quando prisões, torturas, mortes foram mais e melhor publicitadas, ninguém, até hoje, mexeu com essa turma. Alguns já morreram, como o Doutor. Ney – frio e com cara de galã – que acabou se matando. Mas os vivos seguem ora justificando seus atos, ora negando evidências.

O Doi-Codi de São Paulo foi centro de excelência em sequestro, tortura e morte. Seu objetivo era produzir informações que seriam utilizadas para mapear militantes e atividades. Torturava-se não para arrancar confissões – como até hoje se faz em muitas delegacias policiais brasileiras. Torturava-se para ouvir, confirmar, acrescentar dados a informações já arroladas pelo pessoal da investigação. Dependendo do preso, ele falava ou viajava para o “andar de cima” – isto é, era morto. Houve também os que falaram e foram mortos do mesmo jeito. Isso acontecia com os “cubanos” – militantes que treinaram em Cuba e eram líderes das organizações. A sacada dos netinhos da “casa da vovó” foi fazer com que um militante levasse a outro e a outro. Assim, teciam a rede para o bote final.

Na dinâmica das ameaças e torturas, os agentes conseguiram que alguns militantes virassem informantes. Eles os chamavam de “cachorros”. Alguns cachorros foram fundamentais no desmantelamento de organizações. Recebiam um salário simbólico. Também teve quem mudou de lado com sinceridade. Cabo Anselmo foi o exemplo máximo. Outra modalidade eram os “montarias” – militantes que eram seguidos sem saber. Compareciam a pontos de encontros com outros ativistas e ajudavam, involuntariamente, ao mapeamento e posterior cerco feito pelo Doi-Codi. Cachorros e montarias foram peças de alto valor no tabuleiro de xadrez da repressão.

A “casa da vovó” tinha endereço e telefone. Isso era uma complicação para “justificar” mortes de presos. Várias soluções foram criadas para driblar o inconveniente. A principal delas foi o teatrinho. Consistia em encenar tiroteios e atropelamentos nas ruas paulistanas. Teve até militante que atropelou ônibus. Também os repressores recorreram, muitas vezes, a locais clandestinos de tortura e morte. Semelhantes à “Casa da morte” em Petrópolis (ver “Confissões da Casa da morte”, Retrato do Brasil nº 83, junho de 2014), funcionaram a “Boate”, na Estrada da Granja, no município de Itapevi; o “Sítio”, no bairro do Cipó, no extremo sul da capital, e um cárcere privativo no bairro do Ipiranga. Nesses lugares, corpos eram cortados, digitais eram apagadas. Ou eram tratados conforme a receita do delegado do Departamento de Ordem Política e Social (Dops) paulista, Sérgio Paranhos Fleury: colocados num tambor de metal preenchido com cimento. Depois, o tambor era jogado num rio.

Um dos casos escabrosos de extermínio, narrado por um dos depoentes a Godoy ocorreu com Antonio Benetazzo – dirigente do Movimento de Libertação Popular (Molipo). Levado encapuzado ao “Sítio”, Benetazzo foi golpeado na cabeça e, para garantir o serviço, os assassinos passaram com a roda do carro sobre seu crânio. Como a ideia era encenar um atropelamento, puseram a vítima no veículo para levá-la a uma rua no bairro do Brás, onde o teatrinho aconteceria. Mas no caminho o “morto” acordou e perguntou: “O que vocês estão fazendo comigo”? O jeito foi retornar ao “Sítio” para concluir o serviço. Por fim, mataram o dirigente do Molipo a pedradas. Golpearam sua cabeça até não restar dúvidas. Voltaram ao Brás e finalmente encenaram o atropelamento. O tenente policial militar que narrou essa história confessa que Benetazzo é um fantasma em sua vida: “A hora do fantasma é quando você percebe que o seu inimigo era um pobre coitado como você”.

Mas a maioria dos que trabalharam no Doi-Codi parece não se incomodar com fantasmas. Muitos têm a convicção que eliminaram inimigos, quase coisas. Tanto é verdade que nada se importam com familiares dos desaparecidos. Pais, filhos e irmãos que seguem buscando pela verdade dos fatos. Pior do que isso, obrigados a carregar a dor de não enterrar os seus. Os cabeças da “Casa da vovó” poderiam minimizar essa dor, mas não o fazem de forma alguma. A política de desaparecer com os presos sucedeu ao teatrinho. Em grande parte, porque encenações de tiroteios, suicídios, atropelamentos, justiçamentos, foram ficando muito na cara. A ordem passou a ser: ninguém sabe, ninguém viu, simplesmente o sujeito sumiu.

Uma vez dizimadas as organizações de luta armada, o pessoal da “Casa da vovó” decidiu que o Partido Comunista Brasileiro (PCB) seria o próximo alvo a ser eliminado. A obsessão se tornou assassinar todos os integrantes de seu Comitê Central (CC). Se antes a auto-justificativa era dizimar “terroristas” que pegavam em armar, assaltavam bancos, matavam inocentes, por que perseguir um partido que nunca topou o caminho da luta armada? A resposta estava na ponta da língua: o PCB era a origem de todos. O “partidão” era a tradução perfeita do comunismo. E começou a caça, apoiada, principalmente, pelo trabalho dos cachorros.

Godoy também analisa a teimosia e o voluntarismo de muitos militantes. Apesar de avisados de que estavam sendo seguidos, alguns deram de ombros e persistiram. Ou por não acreditar, ou por cegueira política. O CC do PCB ruiu como peças de dominó. Não satisfeitos, os agentes da repressão passaram a perseguir a base. Foi nesse rolo que prenderam e mataram o jornalista Vladimir Herzog, em 1975. Certamente, erraram a mão na sala do pau, daí a encenação de suicídio. Mas dessa vez não deu certo. O País era outro. Além disso, Herzog havia se apresentado ao Doi-Codi para interrogatório. Havia testemunhas por todos os lados. O regime militar insistiu na versão do suicídio. O Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, estudantes da Universidade de São Paulo e outros setores sociais organizaram a grande missa na Catedral da Sé. Foi um protesto estereofônico.

A partir do assassinato de Herzog, o bolo da vovó começou a desandar. Mas os netinhos seguiam firmes. Tanto que meses depois, havia mais um suicidado, o operário Manoel Fiel Filho. A panela de pressão apitou de vez. Geisel, o general presidente de plantão – que sempre soube o que acontecia nos porões de sua polícia política – ficou sem alternativa. Exonerou o colega Ednardo D’Ávila Mello do comando do II Exército e o comandante do Doi, coronel Audir Santos Maciel. A “Casa da vovó”, que havia degolado Aliança Libertadora Nacional (ALN), Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (Var-Palmares), Ala Vermelha, Molipo, Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8), Partido Operário Comunista (POC), Partido Revolucionário dos Trabalhadores (PRT), parte do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Ela, que havia matado estudantes da USP, dizimado o CC do PCB, torturado jornalistas começava sua viagem ao ostracismo. Já não dava para fazer o que desse na telha. Não porque achassem que a guerra estava ganha. Ao contrário, os soldados da repressão temiam que o comunismo saísse do controle e contaminasse a boa sociedade brasileira.

Nos anos seguintes, foram obrigados a parar com as seções de tortura e as descaradas eliminações. Seguiram investigando e mapeando os novos movimentos, particularmente o sindicalismo pujante no ABC paulista. Também não tiraram os olhos do movimento estudantil que saía às ruas. Com a anistia batendo na porta, de queridinhos da ditadura, os agentes do Doi-Codi se tornaram inconvenientes. Com medo de que eles abrissem a boca, jogando sangue no ventilador, pouco a pouco, foram sendo transferidos para outros departamentos. Verdade, eles podiam escolher onde trabalhar. Mas para eles, os bons tempos ficaram no passado. Não sabiam lutar a nova guerra, a da política.

É doloroso ler o livro de Godoy, pois é difícil digerir os detalhes macabros, narrados pelos autores das violências e atrocidades. No entanto, é uma obra fundamental para contar essa passagem sangrenta da história brasileira. Pelo caráter de “segredo” que envolveu a vida do Doi-Codi, quase nada sobre ele está escrito. Não há dossiês, diários etc. O que há é a narrativa das vítimas que sobreviveram e balbucios dos algozes. Este é o livro dos algozes. Muitos deles vivos e soltos por aí. A Lei da Anistia de 1989 garante que eles não sejam molestados. E muito menos responsabilizados. Mas como bem sabemos: nenhuma história é secreta o suficiente. Tem sempre alguém que acaba abrindo a boca.

A casa da vovó – uma biografia do Doi-Codi

Autor Marcelo Godoy

Editora Alameda

Ano 2014

Páginas 612

[…] 1972, auge da repressão militar, Amelinha e César são presos em São Paulo. Fomos torturados no Doi-Codi de forma implacável pelo coronel Carlos Alberto Ustra. Também sequestraram meus filhos pequenos. […]